旅行已经成为当代生活的一项基本需要。旅行可以成为一种自我治疗,可以是获取个人体验的捷径,可以成为艺术创作的质料,可以使人脱身于日常生活的困境,重新找到呼吸的节律……

回家是人的本能,然而,在某种力量的驱使之下,不管这力量来自外界或内心,人又不断地从家中出走——家的存在才使得旅行成为必要。

在古代,旅行是为了成为知识分子。大多数人日出而作、日落而息,视野尽头的山脉就是世界的界限。

今天的交通与信息工业实现了时间与空间的再分配,人们在时空之中的穿行变得前所未有的难以量化——去纽约只需十二小时,半个昼夜,如同在周末睡一个懒觉;在繁忙的午后,从办公室去趟咖啡店的时光却显得如此悠长、缓慢、趣味盎然。感知的五味杂陈使旅行的意义变得纷繁。

90年代在中国兴起的旅游工业制造了游山玩水、欣赏异域风情、民族文化认同的需要,旅行即是去各个景点签到,获得在9点前将指纹按在考勤机上的那种笃定。

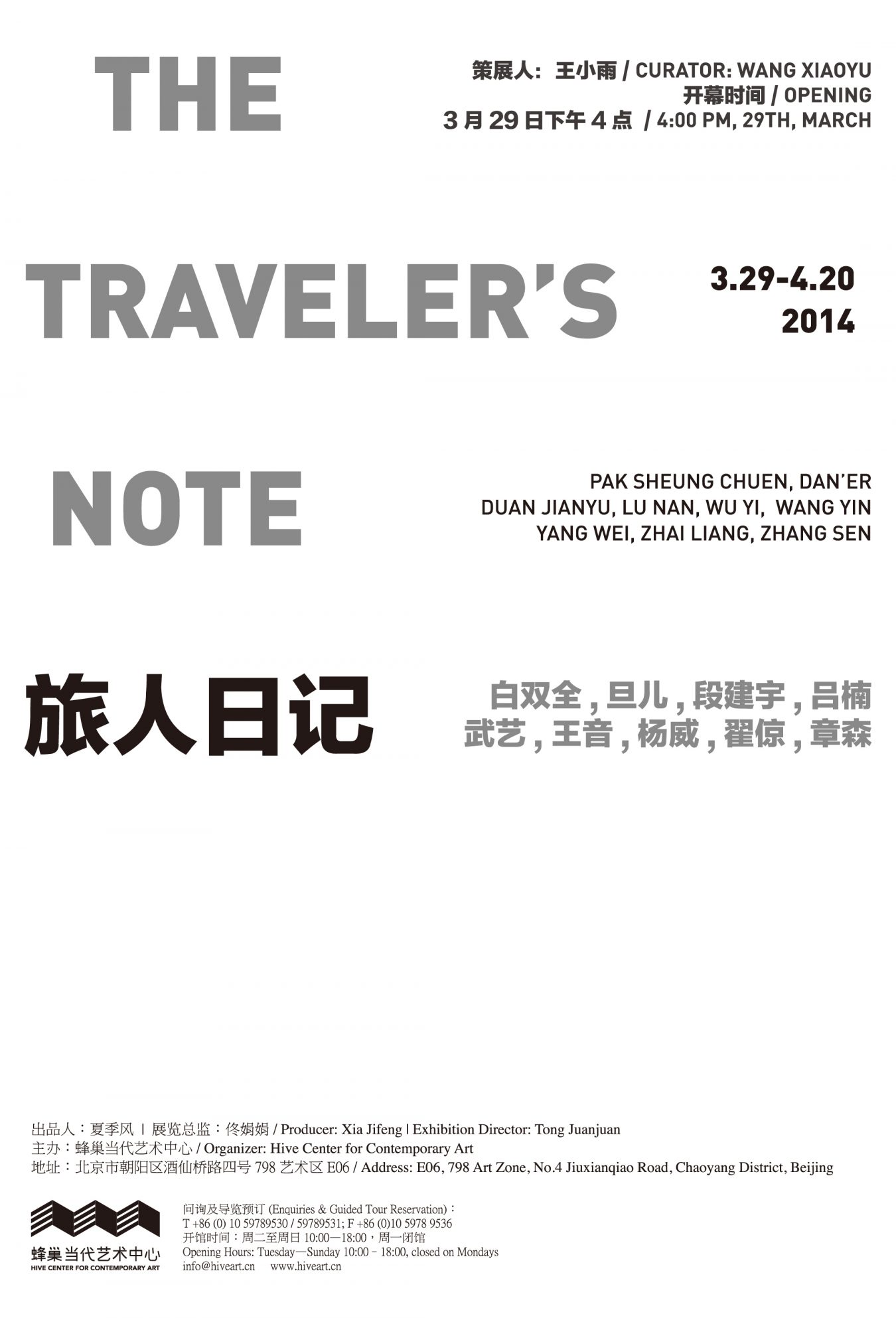

旅行在当代所呈现出的异质性成为本次展览的出发点,展览将从三个层面来讨论旅行:

i 经验

在这个层面中的作品与“在路上”的经验直接相关。

武艺带来了八件写生自日本京都的水彩作品,画面上大多是京都的街道与橱窗。

“京都在最初建设之时仿照唐都长安,时至今日,其寺庙、民宅、街巷、风格依然如初,身在其中或可感受到中国以前的模样。”——武艺

京都这城市最适合走路,适合穿行,它似乎没有任何秘密和危险,坦然得像一张面孔。

与武艺客观的描绘不同,章森的油画源于旅途中的感性记忆,画面上的风景呈现出奇幻、错叠、瑰丽的形态。

吕楠摄影中行旅的修士则让人联想到理想中“君子”的形象。“君子”在当代也许只存活在碎片化的文本当中,但这张照片使得这个理想人物形象化了,一个交织了古代与现代理想的形象。

ii 卧游

卧游是中国古人发明的审美概念,最早见文于南朝宗炳《画山水序》。宗炳年事渐高,不胜远游,于是将记忆中的山水画出置于家中四壁,虽囿于斗室,却得以遨游山水之间。卧游本是源于身体的局限性,是无奈之举,但后来的文人将它发展成一个积极的审美理想,在山水画中追求“可居可游”。古人借助于山水画实现卧游理想,现代人也许是通过居室中的海报、名信片、电视节目、植物、熏香、音乐或者室内装潢⋯⋯

明沈周曾作卧游图册,除却几幅恬淡山水,其中描绘了许多诸如石榴、白菜、雏鸡等寻常事物,这也许对应了现代人“去趟便利店也是旅行”的感想。王音的四件水彩描绘了家宅四周的景物,分别是春、夏、秋、冬,当代文人的情致隐匿在黯淡的笔墨之中,与古人遥相呼应。

杨威带来了他的私人收藏,近百件民国至90年代的照相馆留影。照相馆也许是现代人实现卧游理想的一种方式,我们在各种各样的布景当中窥视到每个时代特有的欲望与梦想。

iii 观念与文本

文学作品创造地理,对一个地域的描述很大程度上影响了我们对此地的观感,对一个地方的印象也许在人们亲眼所见之前就已经行成。文化与文化之间的互相想像也是如此。在媒介多样化的当代,这种情形更加被深化。基于此,从各种文本出发来讨论旅行是可行的。

段建宇杜撰了一个故事,一个东方人讲述的施纳贝尔在中国的故事。一方面,这则叙事体现了文化中“本土——他者——本土”之间的曲折反转,构建了一个“我”想像中的“西方人的想像”。另一方面,这些作品也以非常诙谐的方式触及了当代美术本身的问题。这个作品让人联想到古旧的译制片电影中配音演员的嗓音。

可以将翟倞的艺术视为文本间的旅行,他的绘画总是与一个文本营造的空间发生关联。他特意为本次展览绘制了一件新作,重新讲述了徽之夜访戴安道的故事。

旦儿则是拾取在旅途中发现的民间图案,这些图案早已被人抛弃、遗忘,停留在废墟、餐馆的油腻、过时的广告招贴之中,她让这些图案在自己的色粉画中再次焕发魅力。

白双全以旅行作为一种材料,一种平面,探讨旅行的可写性。作品《交叉点》显示了他对待地理与地域文化的一种幽默感。