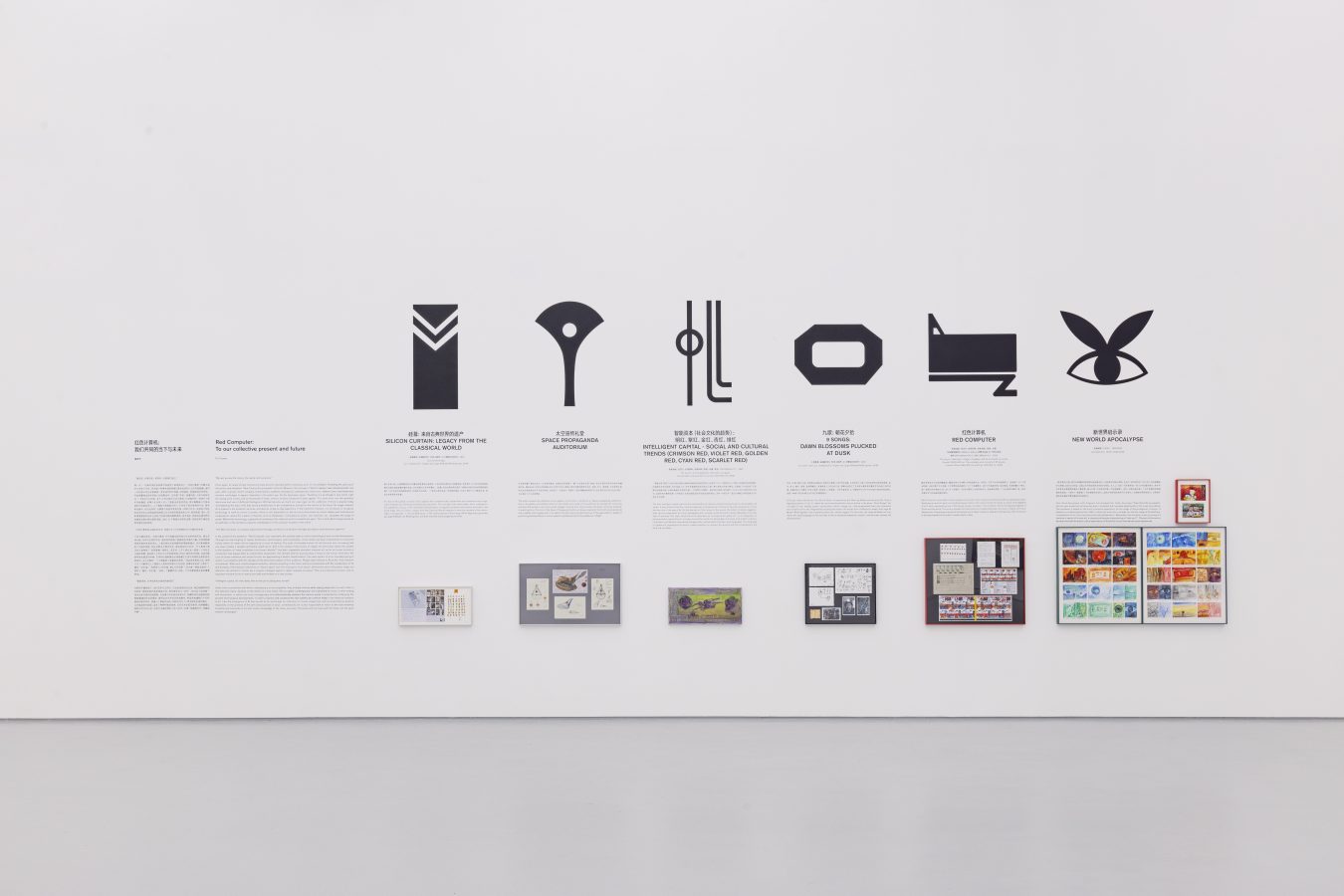

蜂巢当代艺术中心荣幸宣布艺术家蒲英玮将于2025年5月17日画廊周北京2025 “北京艺术季” 期间,于蜂巢|北京主展厅与前厅穹顶空间呈现全新个展“红色计算机”。此次展览延续了蒲英玮对社会议题的深切关注,结合其过往的数字创作脉络,以及近年来对AI技术的多元探索,将呈现全新的系列绘画、动画影像、场域装置,并首次发布以蒲英玮核心创作理念为蓝本。深度学习其绘画、摄影、以及档案的生成式大模型“红色工程师”,带来其对当下时代的前沿思考。“红色计算机”是继2024和美术馆“新世纪百科”之后,艺术家蒲英玮的最新个展,展览由杨鉴策划,将展出至2025年6月18日。

《红色计算机:致我们共同的当下与未来》

——蒲英玮自述

“我的红,你是革命,是历史,是现实,也是我们自己。”

再一次,一切新形成的关系等不到固定下来就陈旧了。“红色计算机”的概念诞生于去年下半年,在完成了和美术馆的新展《新世纪百科》之后开始酝酿,彼时一众科技公司企业家摇身一变化身为时代领袖、时尚指标、抑或是成功学导师,开始频繁地出现在所有人的视野当中。正所谓“忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”不知从什么时候,关于AI的日常化讨论与使用,已经像手机一样成为了我们的新器官。如果今天还有人对人工智能谈虎色变的话,那大概要被认为是未来时代的版本弃儿。同年9月,以色列作家尤瓦尔·赫拉利(Yuval Harari)便出版了《智人之上:从石器时代到AI时代的信息网络简史》,迫不及待地将人与科技进行了整体性论述与分析型展望,而这本书也被同步翻译为中文。正如发生在这片土地上的众多事宜那样,变革的速率总是在猝不及防中就变成了人民的日常。人工智能不再是新兴的了,它存在于每天使用的产品、服务和设备中。但与此同时,也需意识到技术本身也是一种权力形式,这种权力目前依旧依附在以民族国家和跨国公司为主体的框架结构之中,甚至数据、算力、原料等等壁垒的设定令这权力的探戈更加肆意游曳。恰逢农历春节,DeepSeek的横空出世所引起的此间狂欢与美股动荡,将技术背后,那来自古典世界的地缘政治角力再次展现无疑。这时,AI不再是对世界的运算,而是世界不确定局势本身的动态显现。

“红色计算机和尖端技术无关,而是当下人们日常感知与行为模式的总和。”

于这次展览而言,红色计算机也代表着当前科技与政治的终极形态。通过资本分配、技术与国家主权的交织,虚拟现实拥有了超越现实本身的力量,所有物质都将受到身份危机的洗礼。人类日常生活的规模将变得越来越大,任何新闻都具有了切身的体感。而在无数关于数字生命、虚拟现实的讨论中,“什么构成了真正的人类特性?”的答案被一再修正,而艺术,之于人类社会一直是一个存在主义般的命题,是证明人之所以为人的终极领域。而当人类的存在内核、社会功能即将发生剧变的时候,艺术的价值构建也必将随着它们受众的感知主体的变化而变化。当人们提到:“人工智能是人类最后的发明。”经此技术革命之后,未来几乎一切都将在人工智能与人类的共同参与下去完成。如果说尼采说“上帝死了,重估一切价值。”而带来了人的价值。那么今天则是“(作为单一智能主体的)人类死了,重估一切价值。”这样一个重要时刻,也是一个艺术整装再出发的重要时刻。

“智能资本,艺术尚未充分叙述的新现实”

人工智能的席卷,数据自由倒逼更加开放的现实尚未到来,反之,以信息为屏障的硅幕也未降下。世界不算太糟,但也绝不算太好。在“科技战”方兴未艾之时,一场以关税作为武器的新战线再度占据了所有人的视野。而这两场战役,在本质上依然没有跳脱其背后的民族国家政治框架,人民也为各自的国家荣誉而欢欣或悲叹。而这次,各方筹码随着自身的发展与战略结构发生了变化,形成一种足以分庭抗礼的博弈之势。这种变化令一些人兴奋并期待,令一些人愤怒或沮丧,但都令未来蒙上了更多的不确定性的阴霾,在大的局势之下,当代艺术与之同行,与这纷纷扰扰的尘世,相互指摘同时相互依存,栖息在新的未来来临之际。而所谓艺术之“当代”,就注定了这将是一场永远未完成的自我革新,应该勇于热切地去思考当下,隐藏在科技进程背后种种暗潮涌动的社会情态,继而去在艺术的历史叙事中,表现并构建我们今天所面临的新的现实。就像人工智能的出现,同样也作为了人类主体性反思的锚点以价值自觉为前提,诞生了种种积极的思考,当代艺术也则无旁贷,同样需要以某种对时代的认知,回到艺术最本质的人性与关怀,所谓“笔墨随时代,而精神不移”。

:明红、紫红、金红、青红、绯红_布面油画、亚克力、矿物颜料、丝网印刷、宣纸、水墨、金箔_2025_120x180cmx5-600x897.jpg)

:明红、紫红、金红、青红、绯红_布面油画、亚克力、矿物颜料、丝网印刷、宣纸、水墨、金箔_2025_120x180cmx5-600x899.jpg)

:明红、紫红、金红、青红、绯红_布面油画、亚克力、矿物颜料、丝网印刷、宣纸、水墨、金箔_2025_120x180cmx5-600x899.jpg)

:明红、紫红、金红、青红、绯红_布面油画、亚克力、矿物颜料、丝网印刷、宣纸、水墨、金箔_2025_120x180cmx5-600x895.jpg)

:明红、紫红、金红、青红、绯红_布面油画、亚克力、矿物颜料、丝网印刷、宣纸、水墨、金箔_2025_120x180cmx5-600x900.jpg)