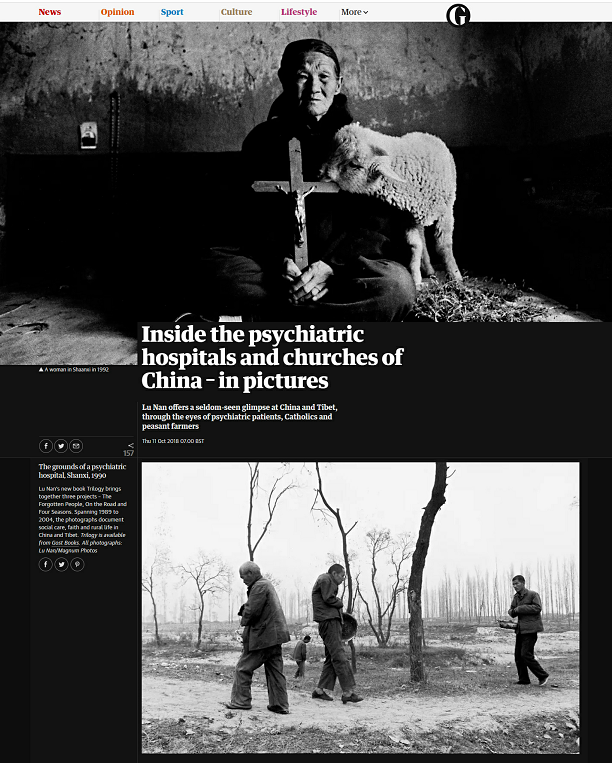

自1989年开始,艺术家吕楠历经15年完成的摄影《Trilogy / 三部曲》(《被遗忘的人:中国精神病人生存状况》(1989-1990)、《在路上:中国的天主教》(1992-1996)和《四季:西藏农民的日常生活》(1996-2004)),中文版曾由中国民族摄影艺术出版社出版。2018年10月,英国著名的GOST Books出版社首次将《Trilogy / 三部曲》视作一件史诗性的完整的摄影艺术作品,合为一体推出了英文版精装巨册,英文版三部曲增加了二十多件未发表过的新作品,并由伦敦著名设计师Stuart Smith全新设计,该书的出版再次引发了西方艺术界和主流媒体对吕楠艺术成就更为充分的关注和认知。

吕楠的采访

1.您的早年的成长是什么样的,可以谈谈你的背景吗?您是从什么时候开始摄影的,这种(摄影)媒介为什么吸引您?

LN: 我有个邻居是杂志摄影师,他经常教我一些摄影知识,后来,他又把我介绍到杂志社任暗房技师五年。我看了欧文·斯通的《梵高传》和毛姆的《月亮与六便士》,我也想过这种生活,而摄影对我来说是实现这一愿望的唯一媒介。

2. 哪位摄影师或导师在您的摄影生涯中对您产生影响,他们是如何影响您或影响您的摄影方式的?

LN: 在我接触摄影的1980年代,中国刚从封闭走向开放。我们可以看到许多外国摄影师的作品,他们对我产生过影响。比如,约瑟夫·寇德卡(Josef Koudelka),他诗人般的视角,简洁有力的画面,对我有影响。塞巴斯提奥·萨尔加多,把所从事的项目,最终都能变成一本书的工作方式,对我有启发。这一名单还可以继续写下去。对我视觉有影响还有两个伟大的画家,他们是皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡(Piero della Francesca)和维米尔(Jan Vermeer)。皮耶罗作品中,宁静肃穆的气氛,清楚的空间结构和质朴有力的造型,对我有很大启发。维米尔的画作描绘了平静祥和又充满诗意的简单场面,展示了生活中的静谧之美。他的作品对我影响很大。

对我有重要影响的还有来自视觉领域之外的人,他们是马丁·布伯(Martin Buber)、普鲁斯特(Marcel Proust)和歌德(Johann Wolfgang Von Goethe)。马丁·布伯的《我与你》,在拍摄《被遗忘的人》和《在路上》的六年间,我几乎每天都会翻阅。虽然,之后拍《四季》时,我没有再阅读它,但这本书对三部曲,自始至终都有重要影响。

我学习普鲁斯特超过十年,《追忆似水年华》读过两遍,他的第七册《重现的时光》我翻阅过无数次。艺术家是以整体的方式向世界说话的。普鲁斯特的《追忆似水年华》是一个整体,这个整体不仅让人得到某些启示,也让人读到一种总结的印象。这部作品,对把三部曲做成一件作品有重大影响。

1995年,我第一次认真阅读歌德的著作。歌德恰当的表述,广博的知识和深邃的思想,使我入迷。我知道歌德是我西藏这个项目必须依赖的导师。拍摄《四季》的七年中,我几乎每天都会翻阅歌德的书。我主要是从艾克曼的《歌德谈话录》和歌德的《威廉·麦斯特》来学习歌德的。这两本书,也是我去西藏必带的书,我一共去过九次西藏,每次都会从头到尾把这两本书读一遍。歌德的思想对《四季》有重大的影响。

通过阅读这些伟人的书,我可以学习他们的思想方法和看世界的方式,并通过他们来指引和审视我的工作。

3. 在三部曲中的每个部分,您都将重点放在有某些共性的特定人群上。是什么吸引你关注到这些特定的群体,为什么您觉得他们需要被拍摄?三部曲的概念是如何产生的?三个项目是一起产生的,还是有先后发展顺序的?

LN: 由于我是为自己工作,选择项目就会选一个我感兴趣的项目。在中国,不仅精神病人和他们的家庭受歧视,精神病院的医生和护士也同样受社会歧视,这些医护人员社会地位处于社会的底层。

我对精神病人的生活好奇,因此,第一个项目就从精神病院开始了。在医院里,我了解到患者家庭的困难处境,为了更全面深刻地呈现精神病人的生存状况,从1990年开始,我把这个项目的拍摄范围从医院扩大到家庭和流浪患者。

《被遗忘的人》的最后一张照片是在教堂里拍的,当时,一位神父正在给一个患精神病的教友祝福。那一刻,我就知道我的第二个项目必须是天主教,第三个项目必须是西藏。如果说,我主动选择了精神病人这个项目,那么,后面的天主教和西藏的项目,就是项目选择了我。因为,只有这三个项目,才能构成一个有内在联系的大作品。

4. 您认为什么是把项目连结在一起的线索?

LN: 《被遗忘的人》与痛苦和苦难有关。《在路上》与净化有关。《四季》与平静祥和的幸福状态有关(按照佛教的观点,天堂不是一个抽象的概念,而是具体的现实,当人的心灵处于平静、安详的状态时,人就生活在天堂中,人就在幸福当中)。

三部作品呈现了人生三重不同的生命状态。在我们的生命历程中,都会或多或少地体验过这些生命状态。灵魂最大的愿望,是从痛苦状态,通过净化,引导到心灵平静的幸福状态。正是这种愿望,把三部作品连结在一起。

5. 《被遗忘的人》中许多图像描绘了悲惨的环境和人类深重的苦难,您能介绍一下记录这些敏感主题的方法吗,您是怎样在这些精神病病房里拍照的?

LN: 1989年初,我去北京的一家精神病院拍摄。当我走进一间病房时,看到一个男病人正站在窗户旁向外张望,我下意识地举起相机从取景框看了一眼,当我放下相机时,这个病人突然朝我快步走来。我想跑,又怕伤到他的自尊心,正犹豫跑还是不跑的时候,他已来到我面前,我本能地护住相机,低着头,脑袋一片空白,等着他对我的一击,但这一击并未发生。当我慢慢地抬起头,看见一只伸向我的手停在我和他之间,原来他过来是要同我握手。从这一刻开始,精神病这个标签就自动从我头脑中消失了。对我来说,他们首先是人,其次才是精神病人。在《被遗忘的人》里,他们都享有人的尊严。

朋友帮我办了一张记者证,进入医院很容易。

6. 这部分作品聚焦于教会成员和他们的日常生活,那么在这些之外,还有哪些是您感兴趣的?

LN: 教堂之外,教友践行爱的一切方面,都是我感兴趣的。

7. 可以想象在西藏的高海拔工作应当非常艰苦,可以谈一下您当时在拍摄作为三部曲的作品时受到的生理的或者心理的挑战吗?您当时在西藏拍摄藏民生活,是一年四季都跟当地藏民一起生活吗?这部分作品拍摄于1996-2004年,这么多年您去了几次西藏,每次一般待多久?

LN: 1996年至2004年,我去过西藏9次,每次都会待三到四个月。最后的两次,从2002年8月到2004年5月,我在西藏工作了十五个月,一次六个月,一次九个月。在拍摄《四季》期间,完整的春播拍过两次,完整的秋收拍过四次。我在西藏的工作方式是,每次去西藏都会选择一个乡(乡是中国最低一级的政府机构)。一个乡会管辖数量不等的自然村。我到达所选的乡后,就会在乡所管辖的范围内工作,期间一分钟都不会离开,直到工作结束。

我曾经在四户农民的家住过四个月。由于绝大部分农民的住房没有客房,住在农民家里很不方便。后来,就全都住在乡政府里,有时与乡干部同住,有时住在乡政府闲置的房子里。

在西藏工作期间,没有什么特别不适应的地方。因为在西藏的工作方式和生活方式与我平时的工作和生活方式相似。拍摄三部曲的十五年间,每天就是工作、阅读、听音乐。我不看电视,同世界保持联系的方式,是靠收听BBC,德国之声和法国国际广播电台的中文广播。

西藏工作的最大挑战是孤独。由于,我每天都有四到六个小时的阅读,所以我孤独但并不孤单。如果还有不方便的地方,就是农村没电,我需要通过蜡烛来完成阅读。拍摄三部曲的十五年,我每天都在质疑我的工作,这就需要通过阅读来审视我的工作。正是这种在想中检验做,在做中检验想的方式,帮助我完成了三部曲。

三部曲关注的是人,我希望在现实生活中,找到人的基本和持久的东西。

8. 可以谈一下“fate (宿命)”这一概念以及它在你作品中的位置吗?特别是在第三部《四季——西藏农民的日常生活》当中。

LN: 歌德说过,只要走在正确的道路上,冥冥中就会有一只手在助你。拍摄三部曲的十五年间,我所经历的一切,都证明这句话是真理。