蜂巢当代艺术中心欣然宣布,将于2025年11月12日在蜂巢·生成上海空间呈现艺术家余曾巧(b.1997)的首次个展“缠结之书”(The Serpent Archive )。作为“蜂巢·生成”(HBP)项目的第五十九回,本次展览将从多重向度呈现艺术家在不同文化路径下的迁徙与思辨,她以超越性的抽象概念,把过去、当下与潜在经验织构为持续缠绕、循环生长的图像现场。此次展览由策展人赵小丹策划,将持续至12月16日。

出生于成都的余曾巧,自十四岁起在多伦多、北京、伦敦等地求学和生活。跨地域的成长经历,使她并未形成单一的文化认同,而是在不断位移中塑造出了独特的流动性主体。她以神话母题、中古旧物、历史档案为媒介,将个体记忆与人类历史的集体意识缝合交融,形成既包含东方文化底色,又体现世界公民视角的绘画语言。基于对全球化语境下身份模糊与复杂性缺失的切身感受,她将“位移”作为创作方法,而对不同文化的触感转化,则使她的作品呈现出延展、游离的视觉特征。在展览的第一章节,她引入“奇美拉”这一混合象征,将文明叙事中的荣耀、幻觉与衰败纳入可视化范畴之中。

I 奇美拉之筏

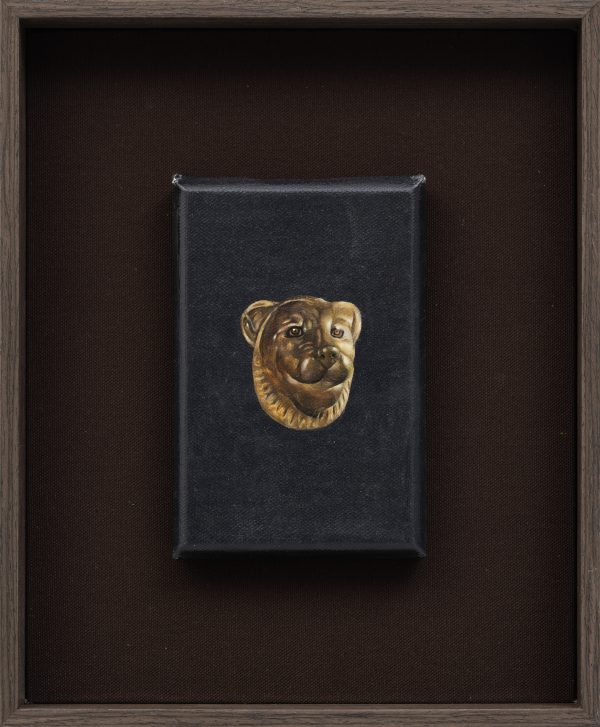

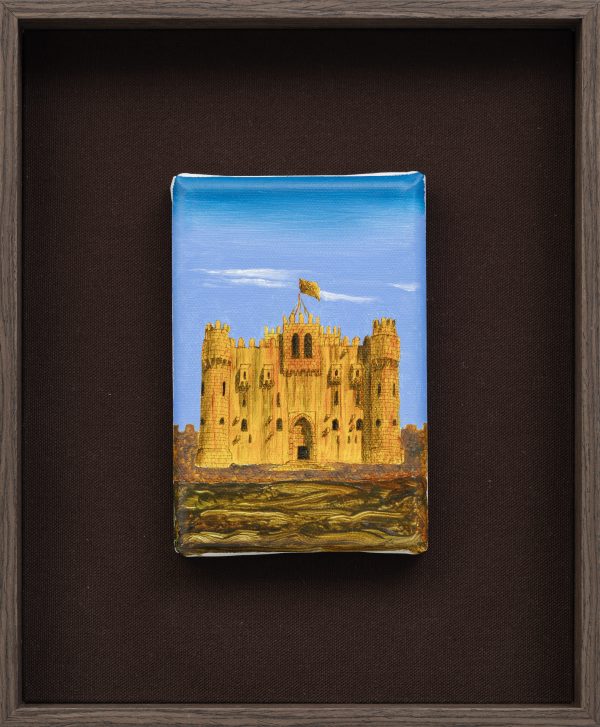

在余曾巧的创作中,“奇美拉”不仅是一种生物形象,亦可视作当下意识结构中文明与权力角力的隐喻体。在《类人猿、赛博格和女人:自然和重塑》中,唐娜·哈拉维将“奇美拉”提炼为理解后现代赛博格世界的一个关键符号,以回应当代身份的多元与碎片化,这无疑为余曾巧展开视觉创作提供了理论支点。在她的作品中,“奇美拉”常与带有荣誉意味的标识,如缎带、勋章并置,而画面中大量戏谑扭曲的细节,看似象征辉煌,却始终投射出更迭、断裂的暗影。借由“梅杜萨之筏”的视觉结构,艺术家有意将绵延的共存叙事拉入到持续动荡的张力之下:混沌之力与极致的浪漫在此交织。如同映照着人类诞妄的“索拉里斯星”(Solaris),表象与内核的错置指向注定崩解的集体幻梦。

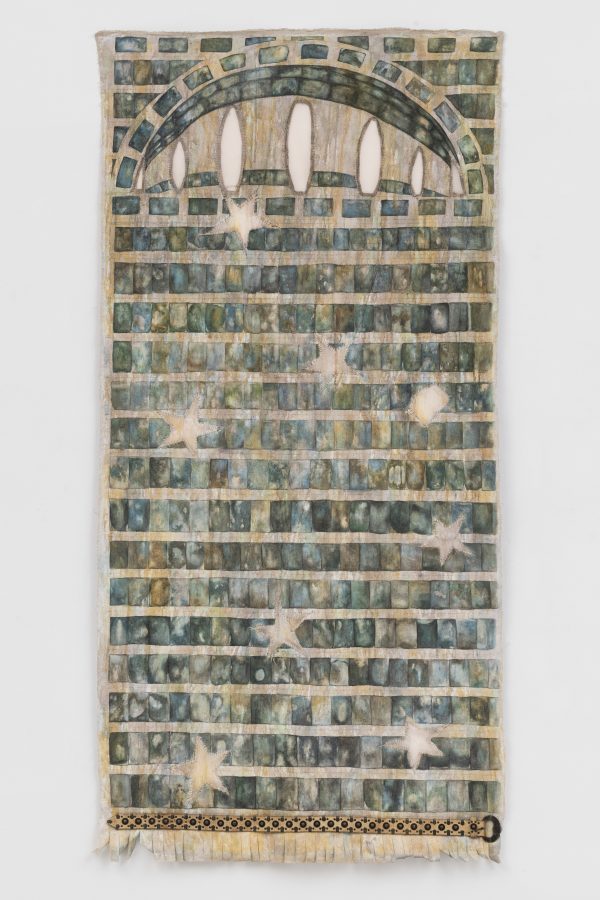

II 遗迹与旧物的缠绕

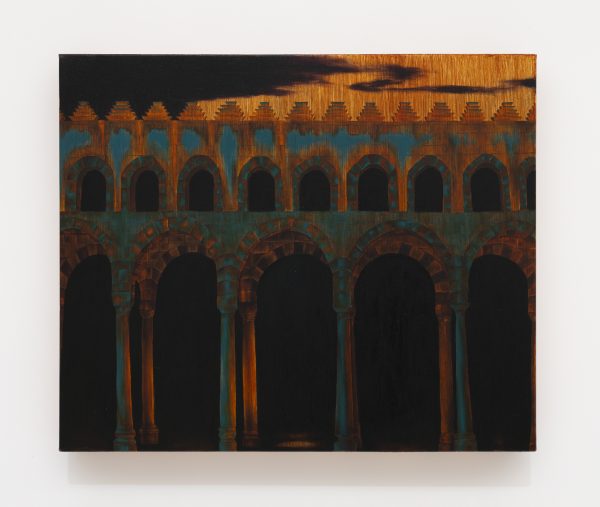

文明遗迹与中古旧物在余曾巧的作品中占据了相当的分量,甚至成为“奇美拉”母题缠绕的核心元素。幼年时行走于中国洞窟累积的身体记忆,与近年来她有意识地前往埃及,从中采集大量图像,将其作为样本展开研究,促就她不断涌动增殖的肉身经验。这也构成了此次展览的第二重结构,艺术家以旅埃过程中获取的视觉图形,与其去年在威尼斯双年展所目见的替代性历史叙事融汇,引发了她对集体性忧郁和个体无力的衰退感知。余曾巧的创作正是处在多重意识交叠的中间地带,试图以此逼近图像存在的根源性问题。静态的历史记忆不断转化为持续绵延的意念熔炉,艺术家由此展开对文明起源的欲望结构、权力逻辑的残余形式以及个体记忆的生理触感的持续探测。

III 科技造物与永生的幻觉

如果说“奇美拉”与文明遗迹呈现的是一种关乎人类整体的历史,那么此次展览的第三重语汇,则与人类科技的造物,摄影术的发明密切相关。遗落在历史档案中的旧日图像,承载了人类追求永恒的另一种表达。艺术家去除档案中的人物形象,将凝视落在背景的虚构景观之上。在她看来,这些景观本身不仅携带了大量的信息层,同时也牵连彼时主流的视觉审美。艺术家穿行于时空间隙,在集体印迹的碎屑中按图索骥,试图以后现代经验重构对历史的叙述,科技造物下的图像因此成为更为贴切当下的第三重映照。

在电影《飞向太空》中,塔可夫斯基通过智能体索拉里斯星,将人类内心的潜意识、罪欲与记忆外化为可被触碰的实体,侵入宇航员的意志、使他们陷入无尽的困顿与纠葛。宏大而静默的宇宙场景,与太空站内部破败的机械装置及语言交互,映照着人类对永恒与存在的迷思。然而无论是历史遗迹、中古旧物,还是科技造物所呈现的图像,本质上都承载着冻结时间的幻觉:人类试图使记忆永存,却始终被自身意识构建的幻影牵引。余曾巧的创作正是试图揭示出这种内在悖论,她从漂浮、重叠、消散的遗留物中提取图像展开编织,意在将观者引入到历史与超现实交汇的临界地带,在充满解读可能性的歧义空间,持续书写潜藏于人类意识深处的“缠结之书”。

The-Oldest-Surviving-Things-2024-布面油画-Oil-on-canvas-185×160cm-1-600x695.jpg)