蜂巢当代艺术中心荣幸宣布,将于2025年6月28日在蜂巢北京B、C展厅推出艺术家任小林的最新个展“艮岳”。继2019年蜂巢北京的个展“模糊的末端”之后,此番新展将汇集任小林六年来的精选绘画二十余件。任小林以融合东方精神与现代感知的居间美学,重构了绘画与世界、个体与历史之间的关系,展现出一种独特的视觉思想性与文化深度,探讨绘画的居间性美学路径。本次展览由夏小燕策划,将持续至2025年8月27日。

任小林曾言,艮岳启发了他的绘画实践。艮岳,宋代皇家园林的最高代表,始建于北宋政和七年(公元1117年),占地面积超过五十万平方米,历时六年,初具规模。这座山水宫苑以情为立意,以山水画为蓝本,以画论指导造园,造景意境含蓄,首次把“移天缩地在君怀”的造园思想引入皇家园林的营造中。在宋徽宗眼中,艮岳就是大中华江山的全部,每个小山峰都有它的空间意义。艮岳的意涵远不止于皇家意志的物质化表征,更是一种“居间”(Au milieu)空间的建构。在哲学语境中,居间并非两物之间的空隙,而是一种存在的态势——一种拒绝确指与终点的状态,它游离于自然与人造、秩序与逸出、意义与裂缝之间,是边界未定、关系尚悬的生成场。任小林从艮岳中汲取的并非历史图像,而是这座园林所蕴含的生命哲学——隐逸不再是逃离,而是劳动性的再造;人不再寻找庇护之地,而是在劳作中构筑自己的可居之所。

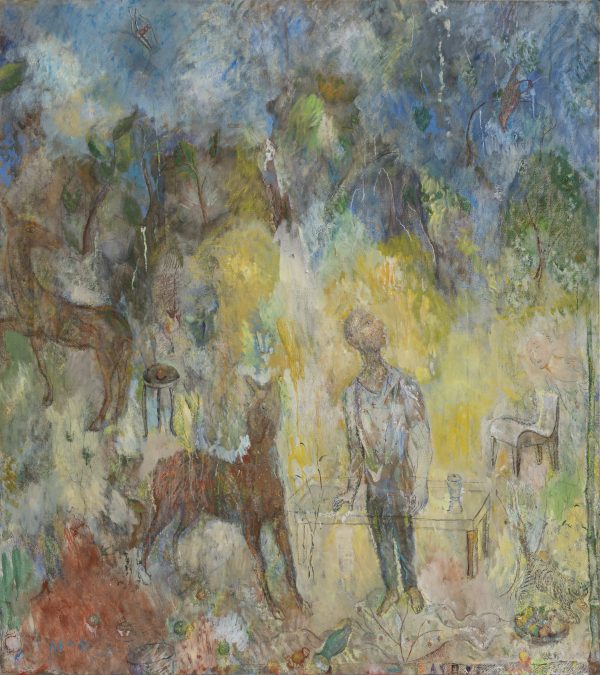

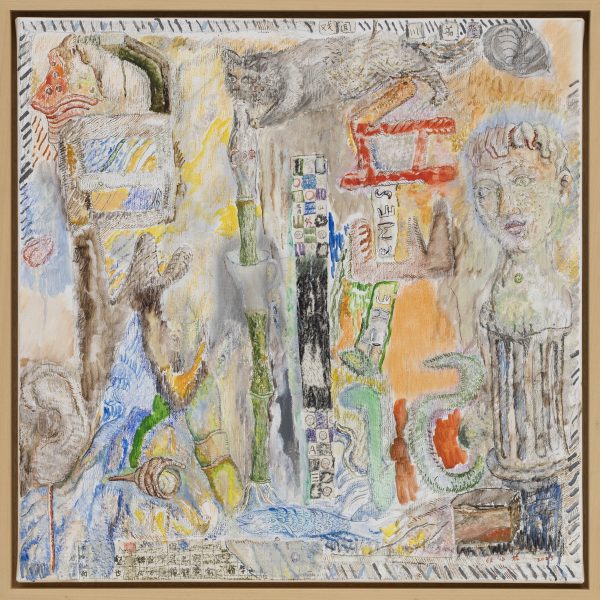

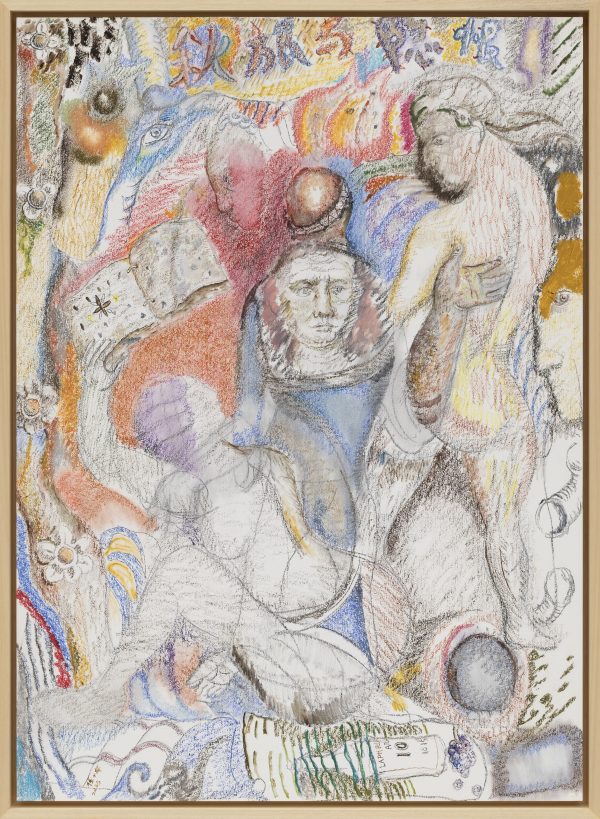

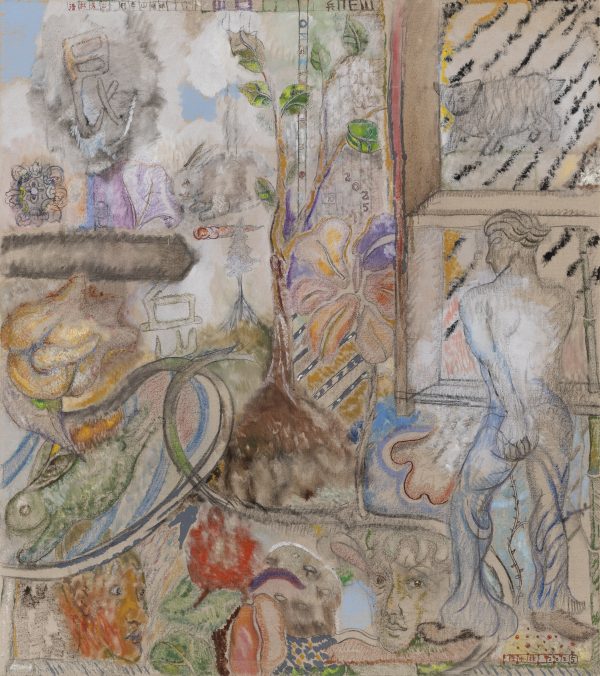

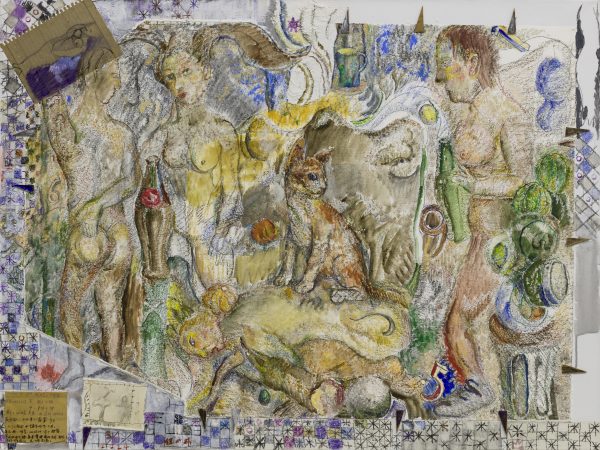

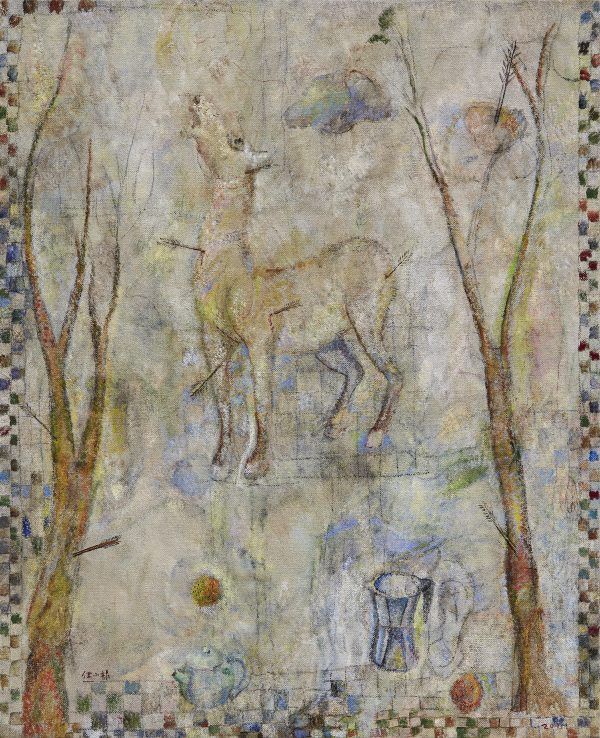

任小林的绘画,正是对这一“居间性”的艺术演绎。他的图像世界既不属于传统的笔墨山水,也不归属于现代主义的造型逻辑,而是在二者之间生成一种断裂却不失连续的视觉结构。画面中的钟表、书籍、鞋靴、佛像与罗马柱、可口可乐与器物、树木与果实等元素仿佛来自不同语境,却又在同一空间内共存不悖,像是一场被中断又被重新缝合的梦境。更确切地说,这些作品并非描绘“一个世界”,而是让观者身处于“多个世界”之间的张力场——一个时间、空间、感知逻辑均未完成分化的场所。这种并置策略并非讽刺拼贴,而是一场神秘的物性召唤——每个物体都带有记忆、象征,它们如同散落在潜意识之中的视觉碎片,等待观者去编织意义。

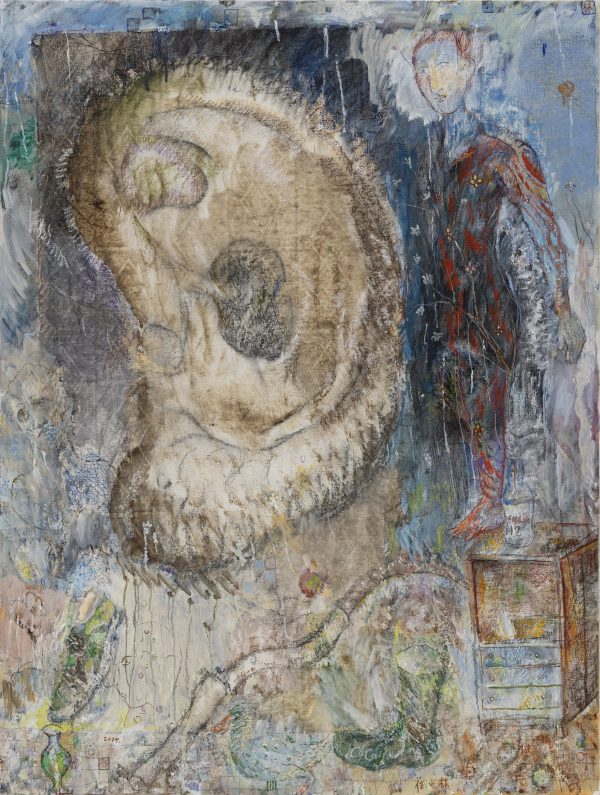

在这样的观看与表达逻辑下,任小林发展出一种独特的绘画方法。他从不预设图像的整体结构,而是在绘画之初,聚焦于某一被感知的细节——或是一只耳朵、一束光、一个器物的边缘。他将其视为“趣味中心”,从中自然生发,“象”在笔触的推进中缓缓展开,画面由点及面,自主生长。这种无设想、无构图的方式,与其说是一种技法,不如说是一种存在方式的体现:一边观看、一边绘画、一边思考。这种并行状态下的感知,是对现代感官结构的一种重构尝试,也是一种对“居间”状态的身体实践——不是描绘一个已知的图像,而是在感知与行动之间生成一个未知的世界。

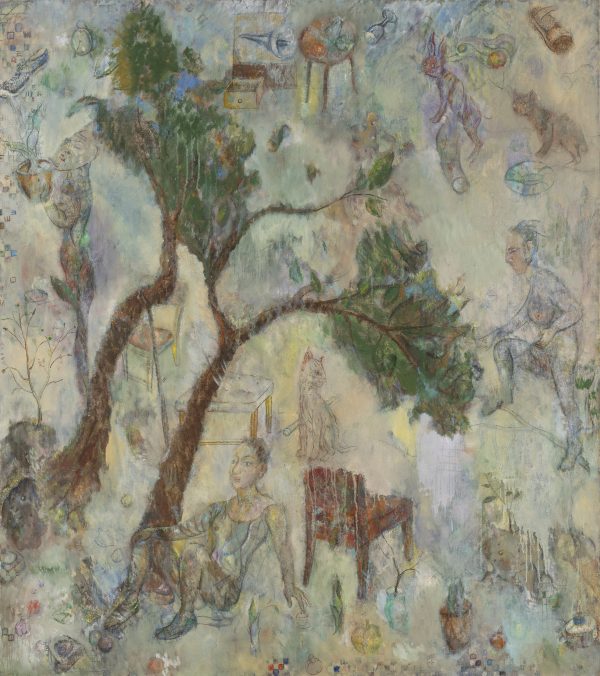

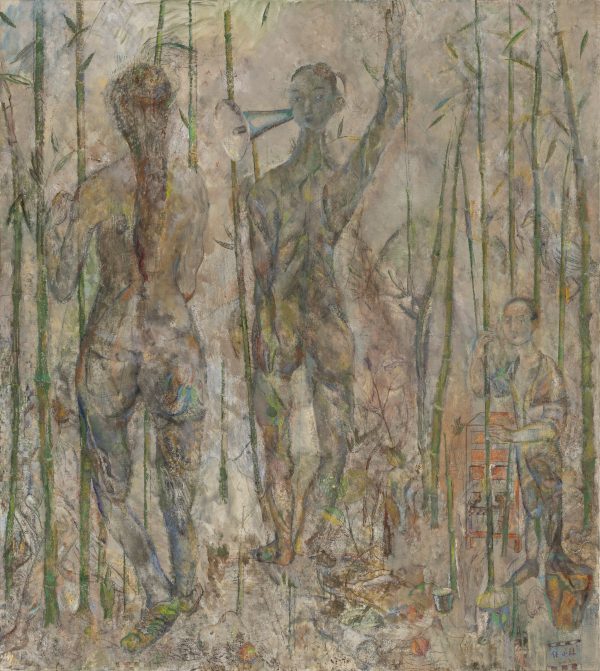

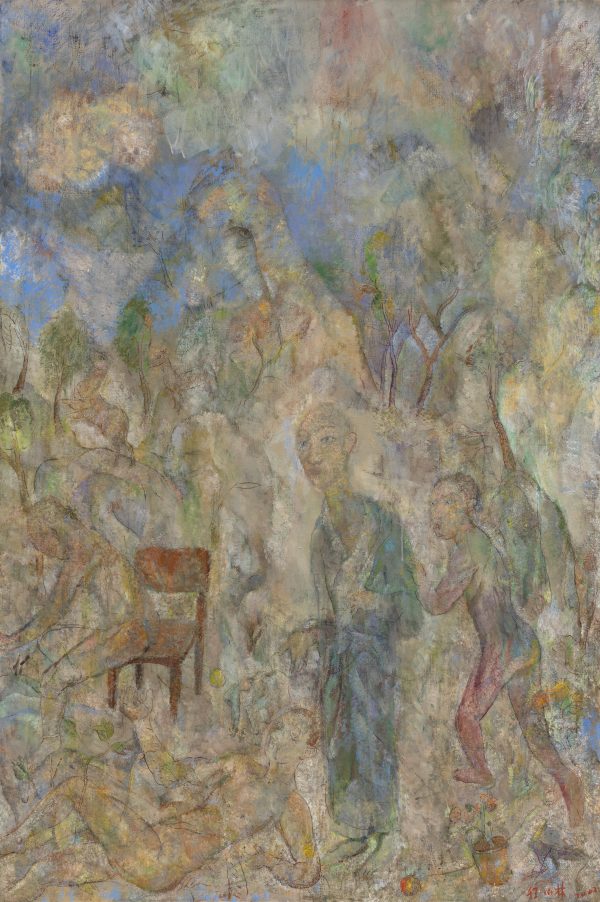

在对现代世界的敏锐感知后,任小林表现出一种强烈的隐逸冲动——不是向外逃逸,而是向内退却。任小林选择的避难所,正是自然和传统文人心中的书斋。这一时期,他的画面被逐渐抽离出具象社会的结构,被投射进一种经过艺术化处理的精神空间中。场景的描绘趋于简约:远山、竹林、橱柜、鸟兽、僧侣、佛像,这些具有高度文化意味的物象共同建构出一个典型的文人居所。画中人物也不再有明确的身份指向,他们更像是文人典型特征的蒙太奇集合——没有个体化的细节,却传达出一种稳定的文化性格。这些人物在画中沉静坐立,凝视前方或自我沉思,仿佛来自一个更古老、更缓慢的时空维度。人物未必找到了真正的归宿,而是在一个试图成为归宿的空间中安顿自我。这种既逃离又悬置、既隐逸又未归的状态,正是任小林作品在这一阶段最本质的情绪内核。

任小林近年来的绘画在构图与造型语言上呈现出更为鲜明且复杂的艺术特征,此阶段的“隐逸”已不再是对田园牧歌生活的浪漫回归,而是一种介于现实与理想之间的“居间”追求。他创造出的,是一个介乎真实与想象、历史与梦境之间的世界。新的隐逸场所不再是山林或理想的文人世界,而是北宋时期由皇家经营的人造山水:艮岳。任小林意识到,正如艮岳的人造性解构了自然与文化的古老二分,个体内在两极的博弈都是人生的必经阶段,真正的自我是要融入整个世界中的。

任小林的“东方性”不仅是一种地理标签,也是一种视觉精神与美学品格。他深受中国传统艺术的影响,尤其是墓室、敦煌壁画的结构性、象征性与宗教性,书法的线条与文人画的意趣。他将这些东方文化不作为题材而是内化为构图法则与观看逻辑。线条不追求拟真,而追求气的流动与结构的生长,具有写意特质。构图非焦点透视,而是类似卷轴画的散点式布置,强调视觉时间感。色彩低沉、雅拙,带有水墨或矿物色般的沉积感,唤起古典的时间深度。这些图像语言如同对艮岳的再演——一个既具体又遥远、既人造又超验的精神空间。

在传统与现代、东方与西方、现实与想象之间,任小林不断地调和、错位、重构。他常用低饱和度的色彩调性(如灰绿、米白、暗红、钴蓝),这种色彩策略使画面避免陷入情绪泛滥的戏剧性,转而营造出一种内敛、静默、近乎冥想的观画状态。这种色彩语言延续了中国古典绘画中的雅致传统,也与现代主义精神一脉相承,通过对色彩对比的克制,他更强调形体的构成关系与节奏。他的绘画节奏不是音乐性的,而是气息性的,是呼吸与凝视之间的节律。任小林的作品可被理解为一种多重结构主义的绘画——它融合了视觉构成、感知心理、文化象征与叙事逻辑,使每一幅画既是视觉的造物又是生成的精神。

这一点,恰恰使人回想到艮岳。艮岳象征着古典美学中空间生成的方式——通过叠置、游移、隐喻与感知的层层推进,在“人造”与“自然”、“秩序”与“灵性”之间展开一场精妙的博弈。任小林的绘画也正是这样一种精神工程的延续:他在绘画中不断发掘、搭建与延宕空间的可能性。他像一位造园者,在绘画中设置路径、洞口、堆石与留白,引导观者在其中徘徊、驻足、感知。他的画面不提供终点,只提供通道,不回应确定性,而开启感知的游牧。这正是“居间”之所的真实形态——多义的、未完的、悬置的,一个永远在生成中的空间寓言。