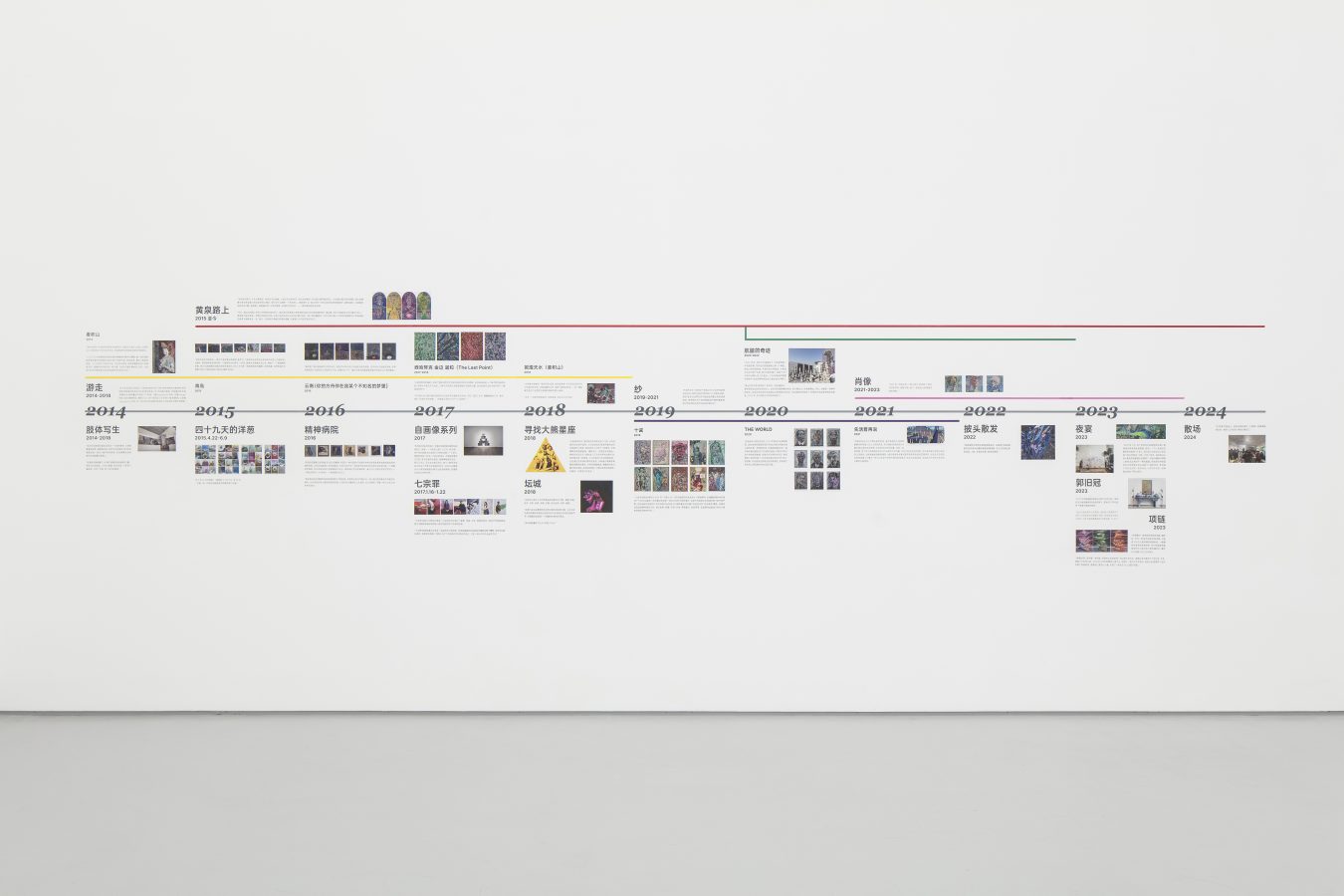

蜂巢当代艺术中心荣幸宣布独家代理艺术家郭亚冠,并于2025年3月8日,在北京空间主展厅A厅推出郭亚冠与蜂巢当代艺术中心合作后的首次大型个展“项链”(Necklace)。

作为艺术家长期项目“项链”的阶段呈现,本次展览将集中展示艺术家历时七年的筹备与创作,涉及绘画、装置、影像、文献等不同媒介。这些相互关联的作品组件恰构成郭亚冠创作信条的最佳例证,即诗意与现实紧密相连,以及行动、生命体验乃至自由意志等更为宽泛的问题。展览由策展人杨鉴策划,将持续至2025年5月5日。

郭亚冠擅于将日常事物升华为仪式载体,这既源自于他具有现实主义特质的绘画教育背景,又根植于艺术家具有强烈个人审美与情感附着感的绘画方法,他通过对所绘对象具体意义的“耗费”(dépense)行为,打破物的实用和现实感,进而触发类似乔治·巴塔耶的“异质学”逻辑,使其进入具有神圣/禁忌感的领域。但这并非说郭亚冠的作品中有着某种明确的信仰指向,其作品中既包含类似宗教性符号的宏大叙事,又渗透着对日常私密行为的仪式转化,他刻意剥离了宗教仪式的确定性,通过对神圣符号与卑微世物的并置,在“崇高与卑贱”的张力中瓦解了符号的稳定意义,将神圣框架之上的“仪式”解构成为了一种普遍、日常化的生命感知方式,进而完成了仪式感的双重建构。

值得注意的是,潜藏于郭亚冠创作之中的“仪式”,强调偶然性触发的“窗口时刻”。正因如此,“项链”项目的源起如同郭亚冠的每一创作,最初或许只是源自一些被偶然触发的契机,它们既像是脱离日常的悬停时刻,也是激发诗意和艺术行为的源点。此番,郭亚冠在梦中与素未谋面的圣山冈仁波齐相会并且对话,在梦醒后却清晰记得自己在失序的梦中许诺送一条项链给冈仁波齐,艺术家马上决定兑现这一承诺并即刻开始策划如何实现这一荒诞却不失浪漫、个人却又可窥见宏伟的艺术项目。

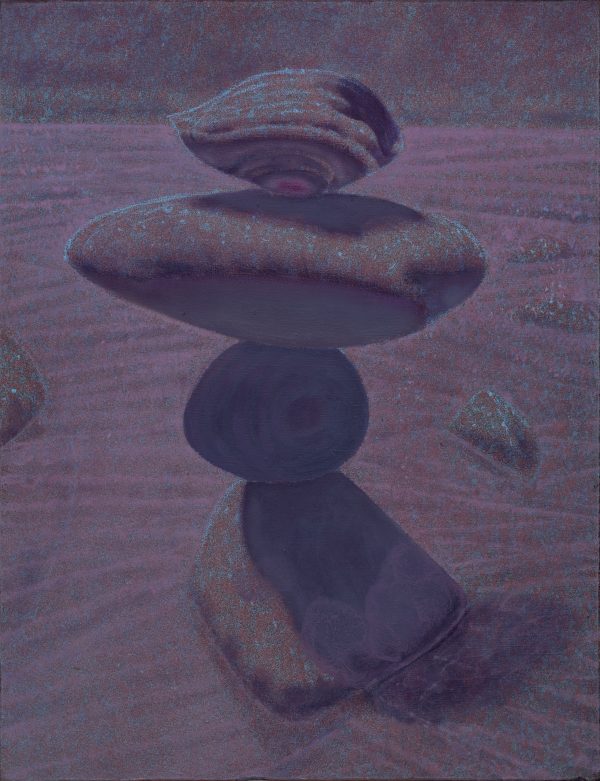

2016年起蓄发,直至2023年伴随行为作品的过程,郭亚冠将所蓄长发一缕一缕剪断,头发像是一种承载个人因素与私人时间的材质在此充当了情绪和状态的容器。2023年某日,郭亚冠围绕冈仁波齐的转山行为即是艺术家为圣山戴上项链的完整过程。转山途中,艺术家用当即剪下的头发串联起手边的碎石,堆砌成为具有综合象征意味与仪式感的“玛尼堆”。在这里,无数高矮形态各异的玛尼石堆被艺术家的发丝逐次链接,在历经由高原反应以及烈日、暴雨等极端自然环境带来的身体不适与体力透支所引发的一系列边缘体验之后,艺术家终于串联起一条以发丝作线、玛尼石堆作饰延绵56公里的项链,将冈仁波齐主峰整个围住。若不是有意识地近距离观看,人们或许根本无法察觉到这条项链,但就是在这种有形与无形之间,“圣域”拥有了一条特殊的边界,而寻找与勾勒“边界”本身,便是郭亚冠的作品。

郭亚冠的创作往往就是在这种“边界”状态中游荡、看见、记录,这一切本身也意味着一种“干预”,而他也习惯于自然而然地从旁观者变成一切事物的参与者与共谋者。面对“项链”以及郭亚冠以往的诸多计划(如“肮脏的奇迹(2022)” 等),可以窥见对“徒劳”的诗意化呈现,既呼应加缪笔下西西弗斯推石上山的“无意义英雄主义”,又渗透着“诸行无常”的禅宗智慧。或许郭亚冠正是藉由“无意义”的形式编织寓言,去面对现代性废墟,在“徒劳”中提炼诗意。

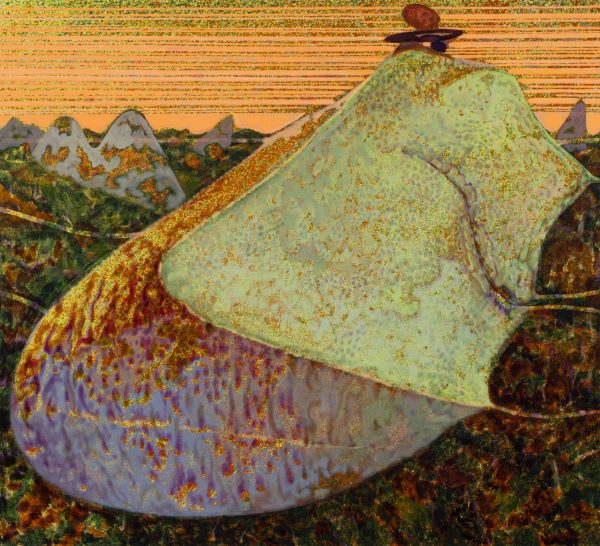

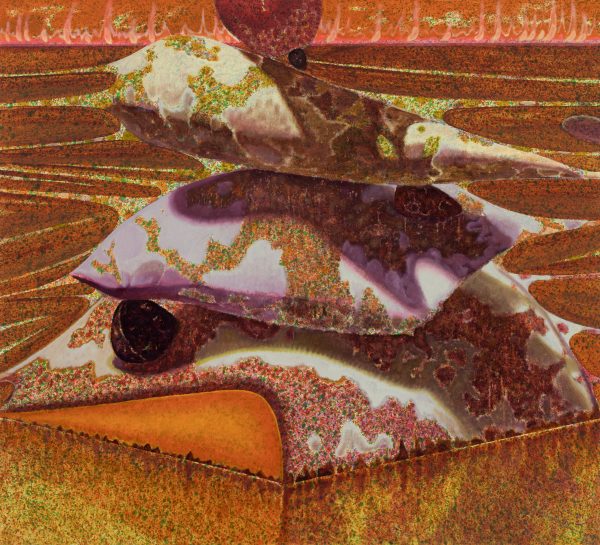

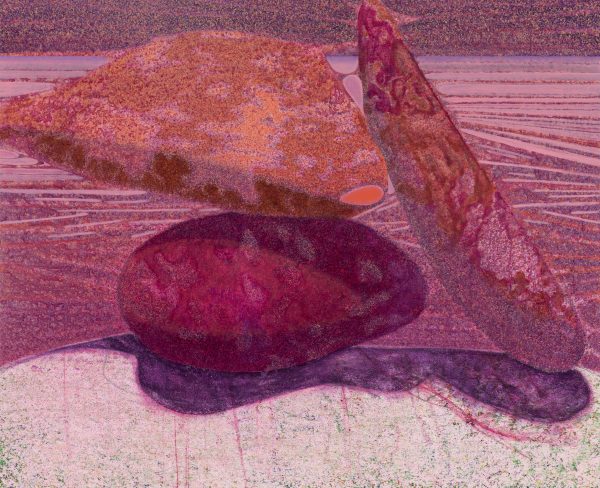

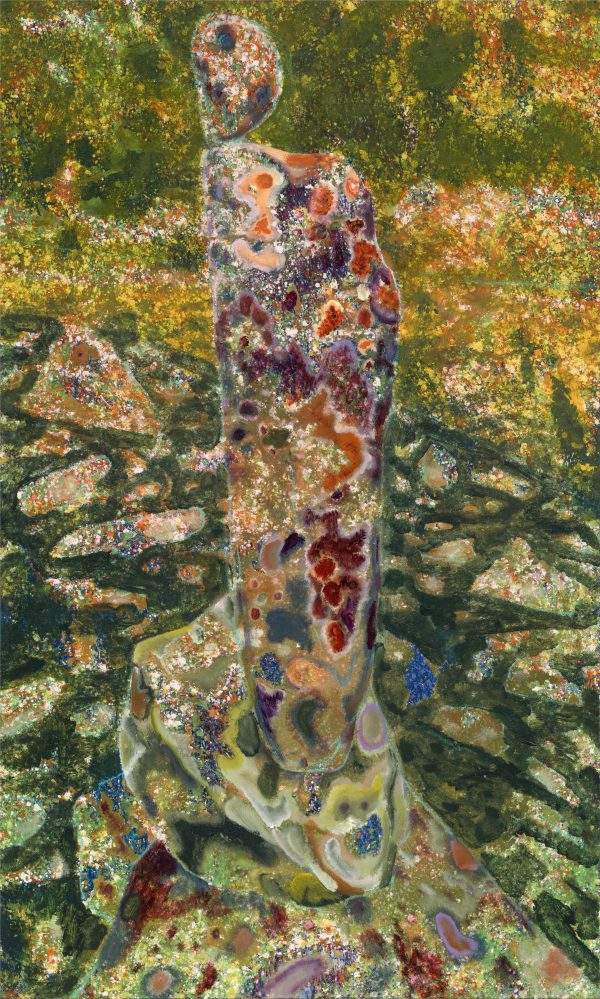

在完成转山式的“项链”行为与记录后,回到工作室的郭亚冠用持续性的大体量绘画创作对整个艺术行为进行重访。高原反应与极限身体体验所带来的失衡感,在使得关于本次行为的记忆变得不再可靠的同时,却意外带来了某种超越感,现实与幻想得以紧密交织。郭亚冠从未想要追逐可以逃避现实的乌托邦,而是通过绘制“否定的真实”揭示存在的荒诞。在这里,艺术成为对抗虚无的短暂救赎,郭亚冠通过对外壳腐烂切割,透露出内部流动、混沌状态的玛尼石堆的绘制,捕捉时间对物质、生命的侵蚀痕迹,在暗示“物与人同构”,共享时间所赋予的脆弱性与沧桑感的同时,将“物的衰亡”作为“此在”的镜像,使得时间对物质的侵蚀成为人类存在有限性的隐喻。物质、生命在时间中的“沉沦”被赋予悲剧性的崇高。此外,物质的流逝并不意味精神的消亡,郭亚冠对“消逝过程”的捕捉,恰是对“纯粹时间”的回应,画面中具有延时性的视觉感受并非物理时间的切片,而是通过颜料叠加与形态渐变,将“记忆的持续”凝固成为可见的“时间-物质”复合体。

郭亚冠通过视觉暴力以及对画面空间的撕扯,将作为被描绘对象的玛尼堆驱离它原有的语境,而变成了一个由艺术家在现实空间中搭建,在画面当中重构的神秘符号。画面中“神圣而荒诞的符号”也并非孤立存在,而更像是作为“能量频率的接收器”,在二维的画面当中重构了“身体-空间”的互渗关系。在这里,观者的感官经验被拖入作品的能量场,以肉身参与场域内的符号解码。郭亚冠将艺术转化成为对抗意义消散的临时性仪式,在这个系统中,观者既是仪式的参与者,也是熵减能量的载体、“意义凝聚”,亦是“诗意栖居”在废墟时代的回声。

整个艺术行为以及艺术家筹备过程中的碎片被以纪录片的方式剪辑,串联“项链”的艰苦过程与漫长蓄发历史中的情绪流动被真实记录,艺术化、仪式化的行为与艺术家的真实感共同刻画了艺术家立体丰富的个人状态与流变的创作情绪。展览中的纪录影像被以三角合围的形式如山峰般矗立于展厅中间,以一种诵经式循环往复的形式辐射着展览的每个角落,暗示着现实时空从未被剥离。对于艺术家而言,纪录片、绘画和场域装置并置于展览空间,结构性地佐证了他“通过现实进入潜在存在”的创作目标,更是其“虚拟与现实”辩证法的视觉实践。在绘画中飞升的视线、剧场化的展览中观众身体与观看的位移、装置中能量的频率共振,共同导致感知-运动情景的断裂。观者们像是被抛入一个拓扑学意义上的交叉口,在此,海德格尔的“世界”、哈曼的“真实物”、佛教的“空”以非逻辑的方式交叠共存,共构了一种诗性的现实主义世界。